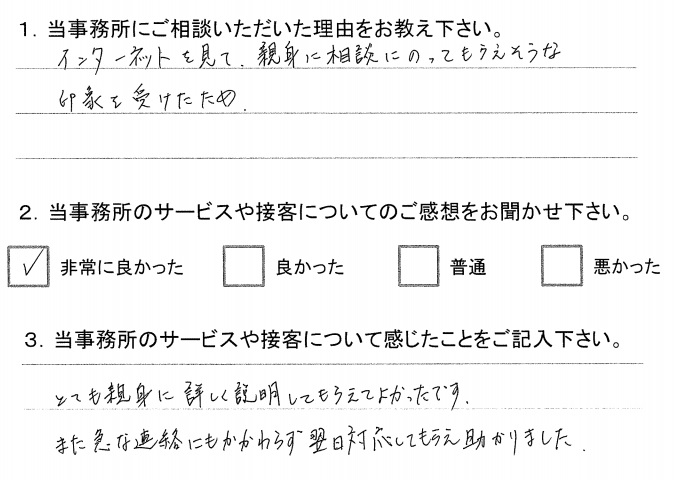

お客様の声①

インターネットで見て、親身に相談にのってもらえそうな印象を受けたため。

インターネットで見て、親身に相談にのってもらえそうな印象を受けたため。

とても親身に詳しく説明してもらえてよかったです。

また急な連絡にもかかわらず翌日対応してもらえて助かりました。

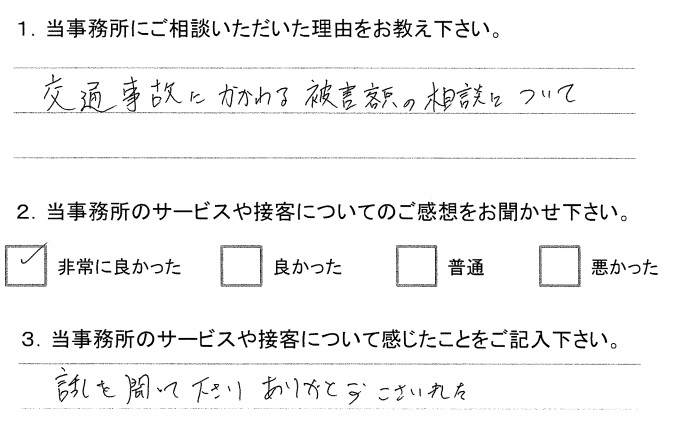

お客様の声②

交通事故にかかわる被害額の相談について

交通事故にかかわる被害額の相談について

話を聞いてくださり、ありがとうございました。

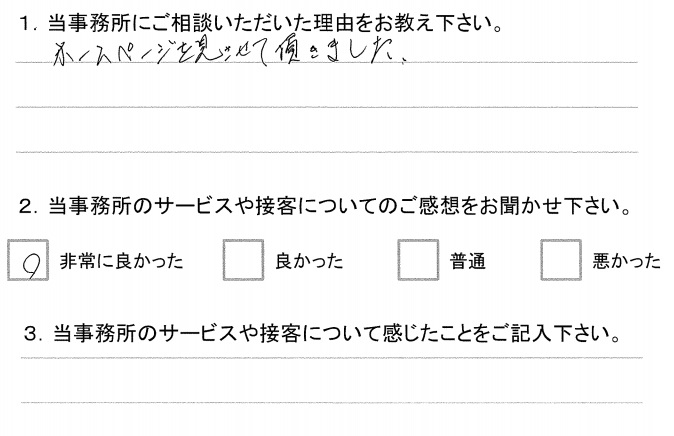

お客様の声③

ホームページを見させて頂きました。

ホームページを見させて頂きました。

仙台で交通事故の被害者救済に強い弁護士事務所なら当事務所へ。

2019年9月19日

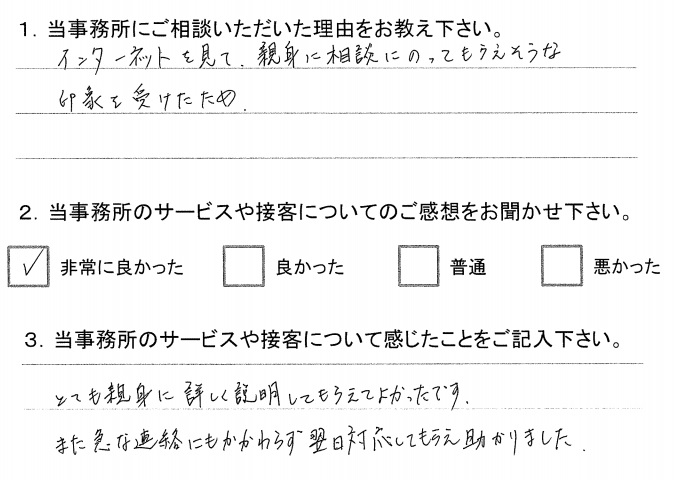

お客様の声①

インターネットで見て、親身に相談にのってもらえそうな印象を受けたため。

インターネットで見て、親身に相談にのってもらえそうな印象を受けたため。

とても親身に詳しく説明してもらえてよかったです。

また急な連絡にもかかわらず翌日対応してもらえて助かりました。

お客様の声②

交通事故にかかわる被害額の相談について

交通事故にかかわる被害額の相談について

話を聞いてくださり、ありがとうございました。

お客様の声③

ホームページを見させて頂きました。

ホームページを見させて頂きました。

2019年9月13日

交通事故に遭われた方で、治療を続けているにもかかわらず症状の改善が見られずに、「後遺障害」という言葉に直面し、不安を感じていらっしゃる方は大勢いらっしゃいます。

後遺障害は、交通事故で負ってしまったダメージが、治療によっても完全に回復せずに、将来まで残ってしまう状態を指します。

後遺障害の有無や等級(程度)は、その後に適切な賠償を受ける上で非常に重要な要素となります。

交通事故によって負った怪我・病気が、医学的に見て、「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態(症状固定)」にもかかわらず、何らかの障害が残ってしまったことを「後遺障害」といいます。

後遺障害は、その程度に応じて1級から14級までの等級に認定されます。等級が高いほど、障害の程度が重いと判断され、受け取れる賠償額も大きくなります。

むちうち症で首や肩の痛みが残る場合、腰椎ヘルニアで足のしびれが続く場合、骨折後に可動域制限が残る場合、高次脳機能障害による記憶力の低下など、様々な症状が後遺障害として認定される可能性があります。

後遺障害の有無や等級は、自賠責調査事務所が判断します(自賠責は車の購入や車検のときに加入しなければならない保険です)。

等級は、労災に準じており、労働能力が100%喪失するような障害(両眼失明、両手や両足の喪失、遷延性意識障害など)は1級、労働能力への影響が5%程度とされるような障害(局部神経症状など)は14級とされています。

後遺障害が残ってしまったら

症状固定と診断された後も、痛みやしびれ、機能障害などが残って日常生活や仕事に支障が出ている場合、後遺障害の申請を検討する必要があります。

申請には、医師の作成する「後遺障害診断書」や、各種検査結果などの医学的資料が不可欠です。

しかし、これらの書類をどのように準備し、どのような内容で記載してもらうか、また、提出された資料が適切であるかどうかの判断は、一般の方には非常に難しいものです。適切な資料が揃っていないと、本来認定されるべき等級が認定されなかったり、非該当とされてしまったりするケースも少なくありません。

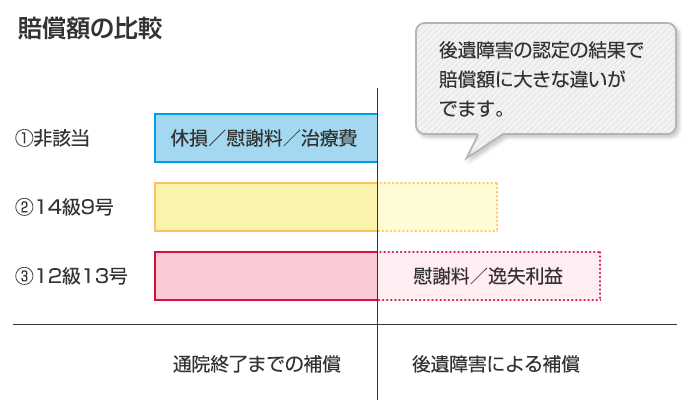

後遺障害が認められると賠償額がどのように変わるか

後遺障害が認定されると、「将来分」の補償を受ける(請求する)ことが可能となります。

通常、交通事故で補償されるのは、事故日から通院終了(症状固定)までの期間の慰謝料や休業損害、交通費などですが、後遺障害は、将来も障害による負担が残る、ということになりますから、将来分(ただし、後遺障害によって、期間制限があります)も補償を請求できる、ことになります。

最も件数が多いのは、首や腰のムチウチ(局部の神経症状)の場合を基に、後遺障害が認定された場合と、そうでない場合を対比してご説明します。

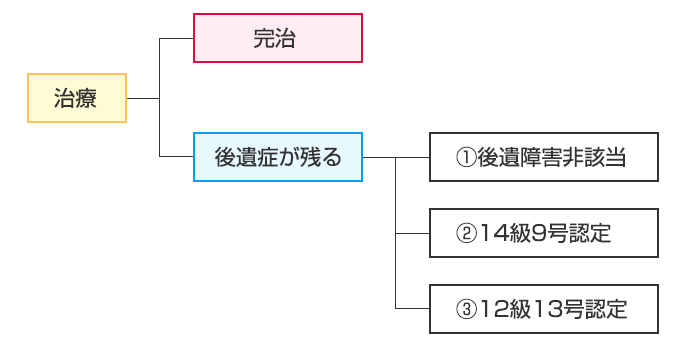

完治せずにしびれ・痛み・重苦しさ等の後遺症が残った場合、自賠責に対して後遺障害申請を行い、そこで、軽いほうから「非該当」「14級9号」「12級13号」のいずれかの判断がなされます。

完治せずにしびれ・痛み・重苦しさ等の後遺症が残った場合、自賠責に対して後遺障害申請を行い、そこで、軽いほうから「非該当」「14級9号」「12級13号」のいずれかの判断がなされます。

いずれも、通院終了までの補償に変わりはありませんが、後遺障害が認定されることで、トータルの賠償額(補償額)は、数倍に増えるケースもままあります。

後遺障害の認定の結果次第で、賠償額に大きな違いが生じます。

様々な要因により、年々、後遺障害の認定・等級は厳しくなっているとされていますが、弁護士が後遺障害申請段階から関与することで、認定を得られる可能性を高めたり、異議申立てを行うことが可能となるケースもあります。

後遺障害の申請方法は、2種類あります。

相手の保険会社に代行してもらう「事前認定」と、被害者側で請求する「被害者請求」と呼ばれる方法です。

違いとしては、「事前認定の場合、申請に必要な書類や画像を代行で取得してもらえので、手続き的には楽です。

他方、「被害者請求」の場合、最低限必要な資料に加えて、症状の具体性を裏付ける資料があれば、追加提出できるため、適切な後遺障害が認定される可能性が高くなります。

なお、いずれの場合でも、結果に対して不服申立て(異議申し立て)が可能ですので、最初に事前認定で試してみて、結果に不満があれば、異議申立ては被害者請求で行う、といった方法も可能です。

いずれにしましても、後遺障害の認定は、その後の賠償額に大きく影響するため、慎重に進める必要があります。弁護士にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。

適切な後遺障害診断書の事前確認

後遺障害の等級認定には、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重要となりますが、医師の職務は怪我・病気を可能な限り治すことであり、後遺障害の申請には関心がない医師も少なく有りません。そのため、後遺障害診断書の記載の分量や、検査の実施、検査結果の記載などは、医師によって、かなり違いがあります。

後遺障害の申請前に、弁護士が確認をして、間違い(左右が間違って記載されていることもあります)や不十分な点などがあれば、弁護士が助言して、医師に訂正を依頼することも可能となります。

必要な証拠収集のアドバイス

レントゲン、MRI、CTなどの画像診断結果、神経学的検査の結果、医師の意見書など、後遺障害の存在を裏付ける様々な証拠が必要となります。

弁護士が、必要な証拠を見極め、その収集をサポートします。

異議申立てのサポート

もし、当初の申請で納得のいく等級が認定されなかった場合でも、弁護士が専門的見地から異議申立てを行い、より適切な等級認定を目指します。

新たな医学的意見や追加資料の提出など、専門的な戦略が必要となる場面です。

お一人で抱え込まず、私たちにご相談ください

交通事故による後遺障害は、被害者の方の人生に大きな影響を与える問題です。痛みや機能障害と向き合いながら、複雑な手続きや保険会社との交渉を進めることは、多大な精神的・肉体的負担を伴います。

アイリス仙台法律事務所では、交通事故による後遺障害でお悩みの方々に寄り添い、豊富な経験と専門知識で最適な解決へと導きます。初回のご相談は無料ですので、お一人で悩まず、まずは一度、お気軽にご連絡ください。あなたの正当な権利を守り、安心して今後の生活を送れるよう、全力でサポートさせていただきます。